最近,小编被“这很XX”这个句型洗脑了……

比如,你可能在微博、朋友圈看到有人评价白岩松的奥运会开幕式解说——

可以,这很白岩松。

又或者看到薛之谦开的火锅店里面的标志都是这样的画风:

网友纷纷评论:

可以,这很薛之谦。

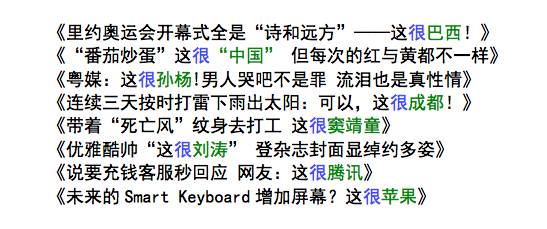

然后你又看到一组刚出炉的新闻标题——

你一定注意到了,这种句型都有个共同的结构——

很+名词

(比如很+“刘涛”、“孙杨”、“成都”、“巴西”、“腾讯”、“百度”……)

不过,你也可能想过:

“很”后面一般是形容词或动词,比如“他很喜欢语言学”、“这个小孩很可爱”,这样的“很”叫做程度副词(很简单,它表示一种程度)。这种新兴的用法“很+名词”是不是语病呢?大家又为什么那么喜欢这么用?

很多人错了,“很+名词”早就有人在用

“程度副词+名词”的现象早在民国时期(曹禺《日出》中“顶悲剧”)就出现了。

曹禺话剧《日出》,讲述了民国时期交际花陈白露的悲剧故事

当时虽然颇有质疑声,但随着这种用法越来越活跃,人们开始认识到,像“很中国”一类的程度副词+饰名词是客观存在的。

请看下面这些曾一度被认为是较新奇的表达:

她很淑女地坐了下来。

她的长相很亚洲。

做人不能太阿Q。

今天看来这些用法都特别顺畅有木有?

我们可以看到,凡是进入该格式的名词,指的并不是这个词本身表达的事物,而是指该事物身上凝结的某种特质、属性。

但是,“很”后面的那个名词可以随便加吗?

不是所有的名词都可以加个“很”

你来看看,这样的表达有没有问题——

很电话

很叔叔

很宫保鸡丁

大多数人会觉得这些表达不那么顺口,和刚才那些名词比,“电话”、“叔叔”、“宫保鸡丁”并没有也不能让人联想到什么典型的特征。 简言之,这些名词压根没有什么“梗”。

可是,最近兴起的这种用法,和民国时候就开始用的“很淑女”、“很亚洲”、“很阿Q”还不太一样……

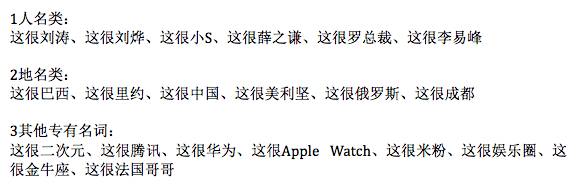

第一,新兴的用法大多选择了具有新闻热点的人名(薛之谦、白岩松)、地名(巴西、成都)、品牌名(苹果、腾讯)等专有名词。

而“很+普通名词”的组合似乎对我们已经没有新兴用法那种冲击力和新鲜感了。

第二,和过去的“很+专有名词”的组合(“很阿Q”、“很林黛玉”、“很亚洲”)相比,新兴的用法一般只用在专有名词本身。

以前我们说某某很林黛玉,现在不这么说了。

假如有个叫张翠花的女明星很受欢迎,她有点多愁善感,又很有才华,经常发一些诗词歌赋什么的调侃世事,下面的人不会说“可以,这很 林黛玉”,而会说——

可以,这很张翠花。

我们可以这样归纳——

当某人或某物淋漓尽致地展现了其特点,或者满足了我们对它的预期时,我们会用“(可以,)这很XXX”。

这样说话的好处是什么?

年长的人可能会对上述表达方式嗤之以鼻:为什么放着好好的形容词不用,非要用“很+名词”来表示某种特征呢?

有这么几个可能:

第一,我们想表达的特征是十分个性的,很难找到现有形容词来贴切地表达,或者说必须得用上一长串形容词才能完全表达。

在这种情况下,用一个容易让人联想的名词来代表这种特征,方便而且新奇,符合语言的经济性。

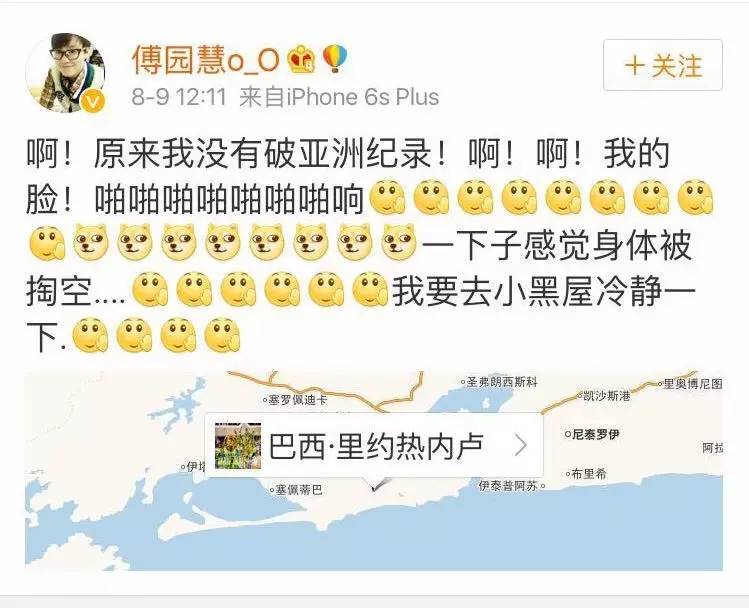

可以,这很傅园慧

(你也可以说:傅园慧太开朗、直率、不做作、可爱、热情了!)

第二,这种新兴用法中往往是当下具有新闻热点的专有名词,且一般也只用于形容与该专有名词所指对象相关的事情上。

“这”一般指代了某人或某物的实际表现,“很XXX”的语义则是:这种实际表现很有XXX本有的范儿和风格。

说话人这样说时其实是抛出了一个他认为大家都心照不宣、可以找到的“梗”(也就是XXX本有的范儿),从而引起听者的兴趣和共鸣。

更有意思的是,在“抛梗接梗”的过程中,交流双方也“心照不宣”地传递了某种主观情感或价值判断。

比如上面张翠花的例子,我们很容易想象微博评论区大批使用该模板的回复“这很张翠花”,而这种场面……虽然大家都没直接说,但是一定不是小编一个人感受到了大伙儿的热情了吧?

所以这个语言模板可能真的有毒?简单粗暴高复制性,甚至在不经意之间就可以成为表明自己立场、情感的工具……